lundi 12 novembre 2012

En cohérence avec les objectifs de ce blog qui est un objectif de dialogue, je me suis inscrit sur facebook en souhaitant que ce soit aussi un espace de rencontre entre auteurs et lecteurs et aussi entre auteurs… Dans l'attente de vous lire …

ACTUALITÉ

Après avoir été parrain du salon d'Hermillon les 13 et 14 octobre, présent à Albertville le 27 octobre et à Voiron le 28 octobre, je participerai les 24 et 25 novembre au salon Livres en Marches (Les Marches 73.)

dimanche 11 novembre 2012

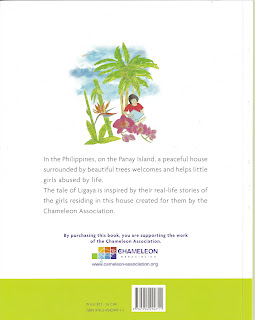

LA MAISON DES CAMÉLÉONS(Nouvelle)

Une analyse du livre par Franck Michel, anthropologue.

Avec

son bel habillage, tout en bambous vert pastel, le minuscule ouvrage s’ouvre

par une citation de Camus – « vivre,

c’est ne pas se résigner » – qui révèle tout ou en tout cas dit

d’emblée l’essentiel. Disons-le tout net : s’il est une nouvelle qui

devrait arriver sur toutes les bonnes tables c’est bien celle-là. En non pas

ces mauvaises nouvelles qui minent sans arrêt notre quotidien, en grande

partie, de nantis (il est toujours bon de le rappeler). Cette singulière Maison des Caméléons, joliment bâtie

dans l’imaginaire fécond d’un promeneur-poète, devenu (sans doute un peu malgré

lui tellement l’écrivain est humble et modeste) le spécialiste du massif des

Aravis, est un grand texte sous petit format, une petite nouvelle qui compose

souvent le sel des longs récits, un peu comme le modeste cours d’eau qui en

aval donnera un immense fleuve. La rivière ici mise en mots est tranquille, à

la fois tragique et traumatique, mais toujours heureuse. Car la vie mérite

d’être vécue ce que l’auteur s’attelle si bien à démontrer. Ce petit ouvrage au

grand cœur a été écrit en soutien à l’association Caméléon, créée en 1997 par Laurence Ligier sur l’île de Panay aux

Philippines, et dont l’objet consiste à combattre la maltraitance et

l’exploitation des enfants – notamment des filles – dans l’île. Les enfants

sont recueillis et choyés dans des « maisons » où le maître mot est

la chaleur humaine. La Maison des

Caméléons n’est donc pas qu’une belle nouvelle mais surtout une expérience

concrète qui porte de beaux fruits. Les deux si bien réunis se complètent

admirablement.

L’aventure

se déroule aux Philippines, dans une île perdue de cet archipel lui aussi perdu

– et historiquement si souvent « vendu » à d’autres – au bout du

monde. Même si la nouvelle commence et s’achève avec les papillons, ce sont deux

jeunes filles, au destin dramatique, Karen et sa petite sœur Joy, qui sont les principales

héroïnes de l’histoire. Même abandonnées sur « la montagne fumante », voici des héroïnes pour une fois pas

anonymes de la tragédie de la mondialisation où les plus pauvres

s’appauvrissent et les plus riches s’enrichissent. On connaît la chanson. Ce

n’est pas une raison pour s’y résigner. Camus l’a souligné d’entrée de jeu,

Bogey le confirme dans toute la nouvelle. La « rencontre » impromptue avec Charles, enfoui

dans les immondices, change la vie, leur vie, celle des filles et celle de

l’homme. Une rencontre qui se mue en amitié véritable au fil de sa

construction. La reconstruction des petits êtres broyés par la vie peut alors

également avoir lieu. En d’autres lieux. A l’écart de du bruit et de l’odeur

des poubelles… Dans la « vraie » Maison

des Caméléons par exemple. L’humanitaire

rencontre ici l’humanisme (et le travail social rencontre aussi le travail

d’écriture). Une très belle rencontre pas si souvent opérée dans ce qui reste

fréquemment un business de la bonne

conscience occidentale. Les blessures de la vie et les morsures du monde

empêchent trop souvent nos univers communs mais tellement distincts de se

croiser. Et puis se croiser n’aboutit pas nécessairement à la rencontre, les

Croisades par exemple en témoignent. Survivre sur une monstrueuse décharge à

ciel ouvert n’est pas une vie pour deux filles de 10 et 15 ans, d’autant plus

qu’elles sont abusées – sexuellement et psychiquement – par leurs frères, leurs

pères, et parfois aussi leurs pairs… (puis, pour d’autres, de l’être par leurs

maris). Le monde des hommes peut être effrayant. On le sait, mais on ne fait

guère de ramdam pour lutter contre. Au Pakistan ou en Afghanistan, des jeunes

filles luttent courageusement, contre une société talibanisée et pour le droit

à l’école, au péril de leur vie ; aux Philippines, la situation est certes

moins caricaturale, mais le silence des médias et les tabous culturels

n’arrangent pas les choses et encore moins la vie des enfants maltraités… Cela

dit, la fatalité n’a pas sa place pour les gens qui décident de vivre debout,

ni pour ces deux filles décrites par l’auteur qui arriveront – en dépit de tout

– à lutter, ni pour les membres dévoués des associations qui, comme ceux de

Caméléon, œuvrent – ici comme ailleurs – pour un meilleur vivre-ensemble et

davantage de solidarité. Dans la nouvelles, un homme retrouvé, quasi

ressuscité, ça change aussi la vie, surtout dans un pays gangrené par un

christianisme omniprésent et parfois dogmatique. Mais l’esprit – sain toujours,

Saint pourquoi pas – peut s’ouvrir à toutes et à tous, toutes confessions et

chapelles confondues. Le passage sur « la

prière » est à ce titre intéressant : Karen s’interroge sur sa

foi et, par l’échange avec d’autres cultures et le respect mutuel de tous, elle

parvient à accepter la différence. S’ouvrir à l’Autre en refusant de le voir

comme un autre Moi. Ainsi, lorsqu’elle entend Charles lui dire que « plus on sait et moins on croit ».

Elle reçoit le message, le trouve évidemment bien étrange, mais elle décidera,

un jour peut-être, d’aller creuser ce qui s’y cache derrière… Auparavant, au

début de la relation entre la jeune philippine désoeuvrée et l’humanitaire

français venu à sa rencontre, le climat était certainement plus tendu, la

confiance prend du temps à s’instaurer, rien d’étonnant donc, surtout pour une

fille qui se méfie terriblement – et pour cause – des hommes qui viennent

l’accoster pour la posséder. Karen avait par exemple répondu à un marchand d’êtres

humains qui passait « comme par hasard » dans la décharge :

« Je ne veux rien de toi ! Ce

n’est pas parce qu’on vit dans une poubelle qu’on est des déchets.

Laisse-nous ! ». En agissant ainsi, l’avenir n’est pas

totalement bouché et l’espoir vit, il y a incontestablement de la bonne graine

de rebelle chez cette jeune fille ! Son « cahier », qui fait suite à celui de Charles, raconte son

histoire, son parcours de combattante et non seulement de victime. Charles

aussi s’interroge sur sa « propre » présence sur ce tas

d’ordures ; lui, il sait qu’il peut quitter ce « trou infect » quand il veut, il est libre. Alors, il

culpabilise. Un peu, beaucoup, à la folie, c’est selon, cela dépend toujours du

vécu personnel et de la philosophie de chacun d’entre eux, de chacun d’entre

nous. Bogey nous fait passer par l’écrit, du particulier à l’universel. Et Charles,

s’apprêtant à rédiger un bouquin qui relate son expérience sur place, dit, sous

la plume de Georges Bogey (qui se dévoile sans doute un peu en sa personne) :

« je ne suis pas venu ici pour

mettre en scène le malheur du monde et en faire un spectacle. Je ferai tout

pour que mon livre (qui n’est pas encore écrit !) ne soit ni la

consolation des braves gens ni la jubilation des voyeuristes mais une incitation

à bouger et à faire bouger les choses. J’aimerais tant que les lecteurs, après

avoir lu ce livre, partent sur les chemins défoncés pour réparer le monde déglingué

même s’ils ne savent pas par quel bout commencer. C’est ce type d’ouvrage que

je dois écrire sinon rien. A ceux qui, narquois ou éplorés, me disent que je

veux déplacer les montagnes, je réponds que, si tout homme de bonne volonté

déplaçait une ou deux poignées de cailloux, les sommets de la misère auraient

du souci à se faire ». Ce

très beau passage de la nouvelle est riche d’enseignements. Emouvant. A l’image

de tout ce modeste et grand livre.

Butinant

par mots, monts et vaux, Georges Bogey nous livre ici une ode à la vie, pétrie

d’humanisme profond dont chacun dénotera aussi un bel éloge de la liberté, un

appel à l’autonomie pour les dépossédés, et un indispensable combat en faveur

de l’émancipation des filles, abusées ou désabusées, des Philippines et

d’ailleurs. De cette brève lecture enchanteresse – l’éditeur nous assure, non

pas sans rire, qu’en 48 minutes top chrono l’affaire est dans le sac et la

nouvelle dans le cerveau (et dans le cœur plus encore) – on ressort empli

d’émotions, prêt à vivre ou à revivre. Rechargé en quelque sorte. Les batteries

pleines, on se bat mieux, c’est sûr. Vivre plus et mieux. Autrement aussi. Un

livre à mettre entre toutes les mains, surtout dans les écoles. Il est même

parfait pour les heures de colle car il nous apprend, aux professeurs et responsables

assermentés comme aux enfants sauvages et autres élèves collés, le juste prix

de la liberté et le bon sens des responsabilités non moins justes. En

n’oubliant jamais de se battre contre toute forme d’injustice : l’enfant

qui a la chance d’être scolarisé peut être collé avec ou sans raison, tout est

dans la bonne mesure, le juste milieu ou la voie médiane dirait-on plus à l’est

du monde. Mais la raison sans la passion n’a guère de raison d’être. Cette

nouvelle, extrêmement émouvante, est un fort bel exemple de « résilience »,

un terme à la mode pour une réalité qui ne l’est pas moins, et elle renvoie

précisément à la passion, en fait plutôt à une double passion, la seule qui

vaille à nos yeux comme je le suppose aussi à ceux de l’auteur : celle de

la vie et de l’amour. Faire quelque chose de sa vie plutôt que de résigner à la

subir vaut nettement mieux que tous les plans de carrière. Plutôt des projets

sur la comète que des plans d’ajustements trop structurels… « Je voulais être le père de quelque chose et

non le fils de quelqu’un », écrit quelque part Georges Bogey, voilà un

excellent sujet de dissertation pour une école du savoir, du gai savoir et

forcément buissonnière…

Franck Michel

mercredi 20 juin 2012

Inscription à :

Articles (Atom)